[제주투데이는 제주사랑의 의미를 담아내는 뜻으로 제주미래담론이라는 칼럼을 새롭게 마련했습니다. 다양한 직군의 여러분들의 여러 가지 생각과 이야기를 진솔하게 담아내 제주발전의 작은 지표로 삼고자 합니다.]

11월 3일부터 이틀간 동해안 해파랑길을 잠깐 걸었다. 15㎞ 남짓 걸었으니 맛만 본 셈이다. 허지만 특이한 나들이였다. 새벽에 제주에서 비행기를 타고 김포공항에 도착한 ‘토박이 올레꾼’들과 함께 ‘동해안 올레길’을 걸었으니 감회가 남달랐다.

내가 ‘해파랑길’ 얘기를 처음 들었던 것은 작년 여름이었다. 신문사 출신 친구 한 사람이 만날 때마다 ‘해파랑길 간다’고 노래부르더니 지난 봄 ‘드디어 다 걸었다.“며 흥분을 감추지 못했다. 나는 그의 여행 이야기를 들으면서도 크게 감흥을 못 느꼈다. 몇 년 전 다리를 다쳐서 걷는데 자신이 떨어진 데다, ”내 고향 집 앞이 바로 올레길인데“ 하는 ’원조 올레꾼‘ 의식이 발동했기 때문이 아닌가 싶다. 그래서일까 해파랑길을 걸어보겠다는 강한 욕구 같은 건 없었다.

해파랑길은 부산 오륙도공원에서 동해안선을 따라 강원도 군사분계선의 통일전망대까지 이어지는 770㎞의 걷기 코스다. 제주 올레길 열풍의 여파로 만들어졌으니 일종의 ‘동해안 올레길’이다. 제주도 사람들은 태어나서 바닷길을 걸어 다닌 토종 올레꾼들이니 해파랑길을 대하는 정서가 여느 지역 사람들과는 다를 것이다.

이번 해파랑길 나들이는 사단법인 제주국제협의회(회장 양길현) 회원 약 35명의 연수 여행이었다. 제주 거주 회원 20명과 서울 거주 회원 15명이 김포공항에서 합류해서 묵호항으로 향했다. 제주국제협의회는 학계, 기업계, 관광업계, 정계, 언론계, 법조계, 문화계 등 각계 사람들이 제주발전의 지혜와 비전을 다듬기 위해 수시로 전문가들의 토론을 개최하고 의견을 나누기 위해 만든 비영리 법인이다.

지난 7월엔가, 양길현 회장이 “11월 3일 국제협의회 행사로 동해안 해파랑길 걷기 행사를 하니 참석해 달라.”고 말했다. 별 생각 없이 고개를 끄덕였더니 양 회장은 “국제협의회는 걷기행사를 해도 꼭 특강 프로그램을 진행한다.”며 나에게 이동 버스에서 하는 1시간 특강 의무를 부여하는 것이었다.

해파랑길은 올 가을 내 운명이었던 모양이다. 가을이 되자 고등학교 재경 동기동창회에서 하필 같은 날 정동진 ‘바다 부채길’ 걷기 여행을 한다는 전갈이 왔다. 부채길은 들어본 적도 없었는데, 길을 나서면서 카톡에 뜬 것을 보고 국제협의회도 고등학교 동창회도 같은 코스를 가는 것을 알게 됐다. 제주도 사람들도 해파랑길에 도전하는구나 하고 생각했다.

동창들의 원성을 들으며 나는 국제협의회 쪽을 택했다. 동창회에는 제주국제협의회에서 특강하기로 여름에 약속했으니 양해를 부탁했고, 동창들은 같은 제주도 사람들 모임이니 잘해주라며 이해하여 줬다. 그러나 내심엔 바닷가에서 민망하게 마주치는 일은 없었으면 했다. 다행히 동창들은 우리보다 하루 앞서 바다 부채길을 걸었기 때문에 조우하는 일은 없었다.

첫날 버스 강의는 나도 처음 경험하는 일이었다. 버스 내 대형 스크린이 작동하지 않아 난감했는데, 요즘 젊은 사람들이 하는 것처럼 스마트폰을 보며 강의를 했다. 미리 준비한 PPT자료를 단체카톡방에 띄어 놓고 말했다. 강의 제목은 ‘기후변화 무섭다’로 했다. 열심히 듣는 사람도 있었고 조는 사람도 있었다. 잠을 잔 사람에게는 나름 자장가를 불러줬으니 내 ‘임무수행’을 했지 않았나 하는 생각이 들었다. 버스에서 스마트폰을 켜놓고 강의를 하다니, 참 특이한 경험이었다. 세상은 이렇게 빨리 변해가고 있다.

또 하나 특이한 경험은 별미를 먹는 즐거움이었다. 바로 점심 시간에 곰치 매운탕과 방퐁 무침이 나왔다. 곰치 매운탕은 처음 먹어보는 것이었고, 동해안에서 오래만에 방퐁 향기를 맡으니 옛날 할머니가 해줬던 요리 생각이 났다. 그때는 방퐁 냄새를 무척이나 싫어했는데, 나이 들면서 달라졌다.

이번 해파랑길 나들이의 하이라이트는 ‘바다부채길’이었다. 망상 해수욕장에서 첫 밤을 묵은 우리 일행은 다음날 심곡에서 정동진까지 약 3㎞의 해안 절벽을 따라 설치해놓은 철책 길, 즉 ‘바다 부채길’을 걸었다.

짙푸른 바닷물, 온갖 형상의 바위와 주상절리, 암벽에 멋있게 붙어있는 소나무가 만들어내는 경치가 절경이다. 이 암벽 해안선을 따라 좁은 철책길은 뱀처럼 구불구불 내려갔다 올라갔다 하기를 계속한다. 모두들 ‘좋다’ ‘시원하다’라며 연신을 입을 다물지 못한다. 이 부채길이 놓여 지기 전에는 바다에 생계를 건 해녀와 어부만이 가끔 다녔을 뿐 아무에게도 그 모습을 보이지 않던 해변이다.

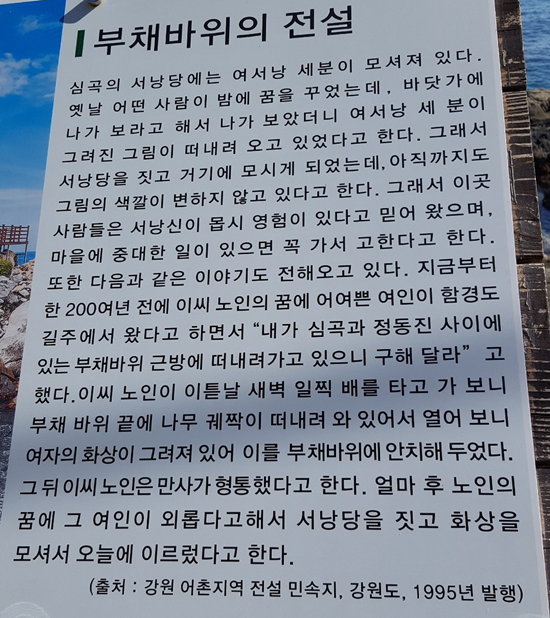

이 코스에는 애달픈 여인의 전설을 안은 ‘부채바위’가 있다. 날카롭게 바다로 튀어나간 모습이 마치 부챗살 같다 하여 지어진 이름이다. 쪽빛 바다와 황색 화강암 바위가 이루는 콘트라스트(contrast)가 아름답다.

제주에서 올라온 젊은 여성 회원들이 그 경치에 압도됐는지 스마트폰을 꺼내들고 사진 찍기에 바빴다. 흥분된 그들 얼굴 모습이 싱그럽고 매력적이었다.

첫째 날 걸었던 코스는 동해안을 따라 달리는 밋밋한 국도길이었다. 딱딱한 아스팔트길은 오가는 자동차로 신경이 곤두섰다. 해변엔 온통 투박한 콘크리트 건물에 음식점과 카페 간판이 즐비해서 제주 올레길에 익숙한 제주도 사람들 정서엔 안 맞는 것 같았다.

부채길은 세계 어디 내어놓아도 손색이 없는 절경일 듯싶다. 제주도에 산방산 ‘용머리길’이 있다면 해파랑길엔 ‘바다부채길’이 있다. 하나는 자연 그대로, 또 하나는 자연을 덜 다치게 한 인공의 길로 쌍벽을 이룬다고 해도 과언이 아닐 듯싶다.

누가 바다 부채길을 내겠다는 착상을 했을까? 70억의 국비와 도비를 투입했다고 한다. 이런 길을 만들다니 한국도 잘 사는 나라가 된 게 분명하다.

바다 부채길을 걸으면서 문득 10여 년 전 나무 심으러 갔던 금강산이 생각났다. 삼일포의 소나무길이 참 아름다웠다. 남북 교류가 열려 북한이 개방되면 해파랑길이 금강산으로 접속될 수도 있을 것이다.

한국 사람들의 올레길과 배낭여행 열풍이 군사분계선을 넘어 금강산 낙타봉을 돌아 원산 명사십리를 거쳐 두만강 하구까지 뻗칠 것이다. 제주 토박이 올레꾼들이 북한의 해파랑길을 걷는 그런 날을 기대해 본다.