평생 제주오름과 함께 살아온 김성오 작가의 개인전이 오랜만에 전라북도 전주에서 열린다.

다음 달 1일부터 6일까지 전주시 완산구에 위치한 교동미술관에서 그동안 줄기차게 그려왔던 제주오름을 뭍사람들에게 선 보인다.

김성오(1970년생, 제주시 애월읍 하가리) 작가는 제주 토박이로 4살 때 제주시 애월읍 소길리 원동마을(4·3으로 잃어버린 마을)에서 애월읍 하가리로 내려와 지금까지 고향을 지키며 오름을 그리는 작업을 해오고 있다.

1997년 제주대학교 미술학과를 졸업한 그는 한동안 바다와 그리고 꽃, 언젠가는 나무만 그렸다. 나무에 미쳐있었을 땐 ‘낭만파(나무의 제주어인 낭만 파는 놈)’라는 우스개스런 별명도 붙어 다녔다.

그러나 청년 작가인 그에게 그림은 늘 어려운 숙제였다. 마음이 답답할 때나 그림을 그리다가 뭔가 풀리지 않을 때, 그는 마을 주변의 오름에서부터 머리 떨어져 있는 제주 곳곳의 오름을 오르기 시작했다.

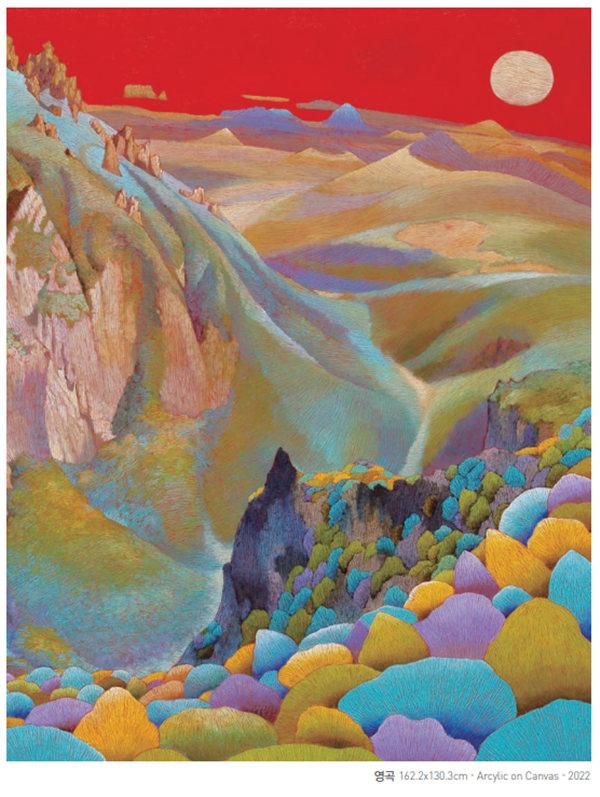

오름을 오르는 일은 어릴 적 삶에 녹아있는 그의 기억과 감성을 깨우는 일이다. 그리고 그것들이 지금의 그가 그려내는 그림의 근간이다. 작품에 고스란히 담겨 있는 테우리의 꿈은 오름 속에 숨겨진 생성의 비밀과도 이어진다. 그가 붉은색으로 칠한 캔버스에 그림을 그리는 이유는 화산섬 제주의 탄생과 새 생명의 강렬한 에너지를 담아내고자 하는 것이다.

조정육 동양미술사가는 김성오 작가에 대해 “오름이야말로 그의 인생을 지켜보는 관찰자이자 그의 인생을 대변하는 프리즘이라 할 수 있다”라고 하면서 “그렇게 자신이 보고 듣고 체득한 오름을 그만의 필치와 색감으로 오롯이 작품 속에 되살렸다. 오름은 태어날 때부터 쉰 살이 넘은 지금까지 항상 그의 삶에서 배경처럼 등장했으니 그가 오름을 그리는 것은 당연하다고 하겠다. 김성오가 그린 오름은 형태보다 색이 먼저 눈에 들어온다. 갈색과 청색, 붉은색과 노란색 등이 산과 언덕과 나무를 지나면서 때론 화합하고 때론 긴장하면서 고유한 형체를 드러낸다. 색채에 따라 원근감과 깊이감이 느껴지고 붓질의 방향에 따라 토양의 결이 만져진다”라고 말한다.